Avoir affaire à la police n’est pas forcément agréable, mais être confronté à une police politique laisse en général peu de chances d’être traité équitablement, quand une exécution extra-judiciaire ne vient pas rapidement mettre un terme à toute perspective de s’enquérir ou de se justifier ! En 1944, lors de la Conférence de Yalta, à laquelle participait Lavrentii Bériia, le tout-puissant commissaire du peuple à l’Intérieur et commissaire général de la Sécurité d’Etat, Staline le présenta au président Roosevelt comme « notre Himmler ». Il l’avait déjà introduit auprès de Ribbentrop en 1939, lors de la signature du Pacte germano-soviétique, comme « le chef de notre Gestapo » !

A l’appellation « police politique » pour désigner ses services éminemment répressifs, l’Union soviétique a cependant toujours préféré celle d’organes de la sécurité d’Etat, le plus souvent abrégée en un euphémisme dépourvu, aux yeux des citoyens de ce pays, de toute espèce d’ambiguïté : les « organes », dont la sinistre réputation allait marquer durablement les pays tombés sous le joug de la dictature du prolétariat.

Dès avant 1917, lorsque Lénine ne s’était pas encore emparé des leviers de commande et alors que ne faisait pas rage la guerre civile qui allait durer trois à quatre années avant que les Bolcheviques ne réussissent à contrôler la quasi-totalité du territoire de l’ancien empire tsariste, les futurs dirigeants communistes avaient élaboré une théorie de la conservation du pouvoir fondée sur un contrôle absolu de la société par la violence et la terreur. Ils avaient également envisagé dans le détail les moyens à mettre en œuvre oeuvre pour y parvenir : censure, surveillance, intimidation, coercition et répression systématiques.

Anticipant l’opposition des milieux bourgeois et conservateurs, mais aussi d’une partie de l’intelligentsia libérale ou progressiste (en particulier les adhérents des partis socialistes-révolutionnaires, les démocrates non ralliés aux Bolcheviks et les anarchistes) et toute velléité de résistance de diverses couches de la société à l’adoption de leur modèle politique, économique et social, les nouveaux maîtres du Kremlin imaginèrent de mettre sur pied des conseils d’ouvriers et de paysans – les fameux soviets – et de remplacer la bureaucratie tsariste par un personnel à sa dévotion au sein des nouvelles institutions policières, fiscales, économiques et sociales, doublant simultanément les structures classiques de l’Etat, du gouvernement, de l’armée et de l’administration civile par une hiérarchie parallèle dépendant du seul parti communiste.

La Tchéka

Pour conduire efficacement la mise au pas des récalcitrants aux collectivisations, expropriations et autres spoliations, une « Commission extraordinaire panrusse de lutte contre la contre-révolution, le sabotage, la spéculation et la prévarication », en abrégé Vétchéka puis Tchéka, fut créée sans tarder (20 décembre 1917) et dotée de pouvoirs considérables, procédant à travers tout le pays à des arrestations, des rafles d’otages et des exécutions sommaires. Instrument de la « Terreur rouge » revendiquée par Lénine et placée sous la férule de Félix Dzerjinskii, la Tchéka attira tout d’abord dans ses rangs non seulement « des hommes au cœur pur et aux mains propres », selon le vœu de ses créateurs, mais aussi nombre de criminels de droit commun et de gredins opportunistes. Dans un premier temps, ce recours aux déclassés des bas-fonds et des prisons était jugé nécessaire pour effrayer le bourgeois, soumettre les classes moyennes et installer l’ordre nouveau.

S’agissant non plus d’arrêter, de juger et exécuter ou emprisonner récalcitrants et réfractaires pris individuellement, mais de mater des mutineries dans l’Armée rouge comme celle de Kronstadt et les nombreuses insurrections paysannes sur des zones étendues de la Russie occidentale et des régions reculées de la partie asiatique, le pouvoir souhaitait désormais éviter le recours à l’armée. S’imposait alors la nécessité d’avoir à disposition des formations militarisées, composées d’un personnel idéologiquement acquis, parfaitement embrigadé et encadré, choyé en matière d’habillement et d’alimentation, disposant de soldes et gratifications conséquentes, donc particulièrement dévoué et prêt à toutes les besognes.

Sans surprise, après 1921, à l’issue de la phase aiguë de la guerre civile et durant la période d’assouplissement du régime par l’abandon relatif des réformes économiques les plus radicales – dite période de la « Nouvelle politique économique » ou NEP (1922-1928)–, le régime eut recours à une répression en apparence plus feutrée, mais non moins féroce pour tout ce qui ressemblait à une contestation des buts et méthodes de la nouvelle classe dirigeante, donc à un risque d’alternance politique. En 1922, la Tchéka changea son nom en Guépéou, devenue en 1923 l’OGPOu (littéralement, « Direction politique unifiée d’Etat »), se dota d’une organisation, de cadres et d’uniformes appropriés, étendit son pouvoir non seulement sur l’ensemble des territoires, mais aussi sur tous les secteurs d’activité (agriculture, industrie, administration, commerce), toutes les sphères socio-culturelles (syndicats, universités, églises) et toutes les infrastructures économiques et sociales (réseaux routiers, fluviaux et ferroviaires, clubs sportifs, associations culturelles), se subdivisant en autant de directions particulières, de départements et de sections spécialisés.

Les « organes » furent chargés de la protection rapprochée des hommes au pouvoir, de la lutte contre la spéculation (c’est-à-dire contre toutes les formes de commerce privé), du dépistage des contestataires et dissidents politiques, organisés ou non, du contrôle des ressortissants étrangers et de leurs contacts, de la surveillance de l’opinion publique par le biais des enquêtes, de l’exploitation systématique du mouchardage et de la délation. Seuls en capacité de mesurer l’impopularité du système, les « organes » faisaient office à la fois d’institut de sondage et de police des renseignements généraux.

Rapidement, les effectifs de cette police politique, opérant le plus souvent en civil et dotée en réalité de pouvoirs encore plus étendus que ceux que lui conféraient les lois ou décrets, connurent une progression vertigineuse, passant de quelques centaines de collaborateurs en 1918 (sans compter, déjà, plusieurs milliers d’indicateurs et autres collaborateurs secrets) à plus de 30 000 en 1921 et 60 000 en 1922, en sus des 120 000 hommes des forces militarisées incluant troupes d’escorte des convois de déportés et garde-frontières. Les effectifs seront ensuite fluctuants, mais avec une tendance affirmée à l’inflation, atteignant des sommets au milieu des années 1930 et après-guerre, lorsque les effectifs cumulés des tchékistes des organes centraux et des gardiens de camps atteindra plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires. Parallèlement, l’organisation tchékiste tentait de gagner en légitimité et en honorabilité de façade, disciplinant ses troupes, leur conférant une allure toujours plus martiale et feignant d’opérer dans le cadre de la légalité formelle.

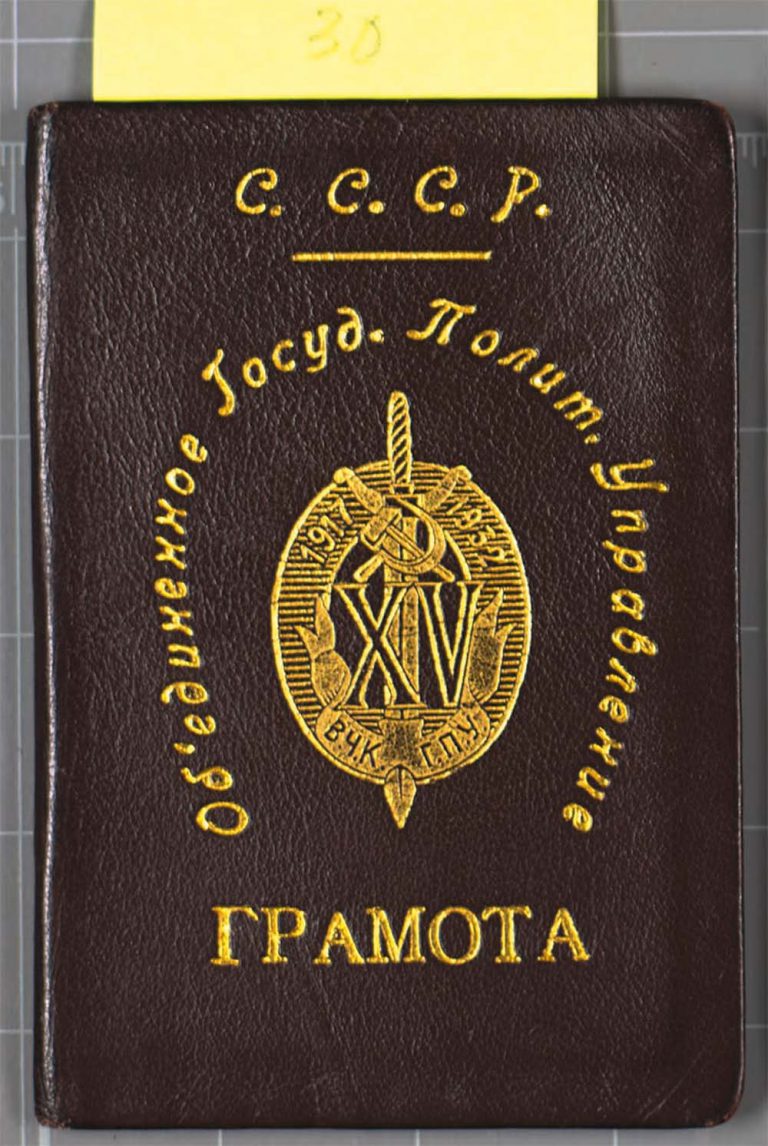

La mise sur pied des détachements, puis régiments, bataillons et divisions dits « à destination spéciale », nombreux, motorisés, dotés d’équipements modernes commença dès 1922 et le nombre de ces unités connut une croissance pratiquement continue jusqu’au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Cette volonté de quadriller le pays et de maintenir l’ordre par tous les moyens donna naissance à une multitude de corps et d’unités spécialisés (garde-frontières, aviateurs et marins des forces spéciales, cavalerie puis corps blindés des troupes de l’intérieur) formant une véritable armée parallèle à vocation intérieure, garde prétorienne des intérêts du régime. Les récompenses de toute nature (montres et armes d’honneur, primes, décorations, avantages en nature tels que logements et séjours balnéaires) vinrent conforter le statut particulier de la caste des tchékistes, déclinaison modeste mais non négligeable des privilèges de la haute nomenklatura du régime. Pour célébrer ses « tchékistes d’honneur », ses « tchékistes émérites », le pouvoir soviétique ne fut pas davantage avare en distinctions nombreuses, honorifiques ou commémoratives, notamment à l’occasion des Ve, Xe et XVe anniversaires de la création de la Tchéka, mais aussi en d’autres occasions ultérieures ou pour récompenser le travail accompli sur les chantiers des camps de travaux forcés.

Le KGB

Pendant la période stalinienne, les « organes » connurent leur apogée au cours de la « Grande Terreur » des années 1937-1938, mais aussi – fait moins connu – dans l’immédiat après-guerre, alors que l’ensemble de la population escomptait, en récompense de l’adhésion aux directives du pouvoir et des sacrifices consentis pour la libération du pays, un desserrement du carcan idéologique et un retour à une vie plus normale, libérée des privations et de la peur. Il n’en fut rien et la tragédie du peuple soviétique ne connut un début de dénouement qu’avec la mort du « Guide génial », en mars 1953. En 1954, sous le sigle KGB, le Comité à la Sécurité d’Etat poursuivit la tradition d’une police politique bien rodée, toujours prompte à la paranoïa, donc encline à interpréter les défauts et les pannes du système comme l’œuvre des saboteurs et des espions. Mais les temps avaient changé et les méthodes étaient devenues moins expéditives. La répression de masse, les bavures des « organes » pudiquement qualifiées de « dépassements de la légalité socialiste » avaient ébranlé les enthousiastes constructeurs du socialisme et provoqué des rancoeurs jusque chez les plus purs communistes. Redoutés et mythifiés jusqu’à l’écroulement du début des années 1990, restés malgré tout fidèles à leurs origines et à leurs traditions tchékistes, les « organes » durent réviser une nouvelle fois leurs méthodes et accepter de ne plus dicter sans partage le destin d’un peuple jadis étouffé, asservi et martyrisé sans recours d’aucune sorte pour faire valoir son droit à l’espérance et à une vie meilleure.

Illustré par plus de 600 photos, organigrammes et planches de grades à l’appui, « Sous l’uniforme de la terreur » présente un vaste panorama des structures, des uniformes et autres documents ou signes distinctifs de la police politique, des troupes de convoi et des gardes, des unités de surveillance ferroviaire et du personnel des camps de déportation.

Le livre évoque également l’envoi au front des unités spéciales (troupes du NKVD, OMSBON) pendant la Seconde Guerre mondiale et le rôle des unités de contre-espionnage comme le Smerch. Il traite enfin de l’utilisation de ces «unités à destination spéciale» pour les répressions de masse et les déportations par convois de milliers de personnes en provenance des territoires conquis ou « libérés » avant, pendant et après la guerre, y compris lors des exactions commises dans les régions de Vinnitsa et de Katyn ou à l’égard des prisonniers de guerre des forces de l’Axe.

Une large place est faite aux insignes, uniformes et autres attributs – pour la plupart encore jamais montrés et commentés en Occident – du personnel des organes de la Sécurité d’Etat, des unités spéciales et des camps de travaux forcés, aux affiches de propagande et autres documents se rapportant à ce thème. Photos d’identité à l’appui, l’ouvrage dresse également le portrait des organisateurs et des exécutants de la Grande Terreur, des architectes et pourvoyeurs du Goulag, rappelle leur carrière et leur destin parfois aussi tragique que celui de leurs victimes.

Disponible sur le site histoireetcollections.com